人間と同様に犬や猫の爪も毎日少しずつ伸びていきます。

野生では地面を力強く走ったり、穴を掘ったり、木などを利用して爪とぎをすることで自分で長さを適度に保つことができますが、おもに室内で飼育しているペットの場合、そうはいきません。

飼育している飼い主が責任をもって、爪の長さを整えてあげる必要があります。

しかし、多くの動物にとって指先はとてもデリケートな部分です。

爪切りに苦労されている飼い主の方も多いのではないでしょうか。

だからといって、ペットの健康維持のためやケガ・トラブルを防ぐために、お手入れをしないわけにはいきません。

今回は、犬や猫の爪の構造や爪切りをはじめとするケアの方法を中心にお話ししますので、ぜひ役立ててください。

おすすめの爪切りグッズもご紹介します。

犬や猫にとって快適な爪の長さとは?

犬や猫の爪が伸びすぎると、日常生活に支障を及ぼすだけでなく、ほかの動物や人間を巻き込む事故にもつながる恐れがあります。

犬や猫にとって、トラブルやケガを未然に防げるような爪の長さはどれくらいなのでしょうか。

犬の爪の場合

犬は、猫のように使わないときに爪をしまうということができません。

犬にとって適切な爪の長さは、まっすぐに立ったときや歩くときに、爪が地面に当たらない程度の長さです。

伸びすぎていると、特にコンクリートやアスファルトの上を歩くときに爪が当たる音がします。

この音がし始めたら、爪切りが必要な合図です。

猫の爪の場合

猫の爪は、爪の根元から神経や血管が少しだけ伸びていて、その周りを爪が覆っています。

根元から伸びている神経や血管部分を「クイック」といいます。

クイックの先から2~3mm程度伸びた程度が、適切な爪の長さです。

猫の爪は半透明なので、光にかざすことで爪の根元のクイックの位置を確認することができます。

爪切りを行うときには、まずはクイックの位置を確認してから行いましょう。

犬の場合も猫の場合も、あまりに短く切ると爪の根元の神経や血管を傷つけてしまう恐れがあるため、注意が必要です。

犬と猫の爪の構造の違い

続いて、適切な爪切りを行うために犬と猫の爪の構造をみていきましょう。

まず、犬と猫の爪に共通する部分として、鉤爪をしていることがあげられます。

哺乳類の爪の形は、以下の三種類にわけられます。

- 平爪

- 鉤爪

- 蹄

平爪は、人間や猿にみられるような指先に平らに近い形で生えている爪です。

指先が器用に使えることに特化して進化し、爪もそれに適した形になりました。

鉤爪は、犬や猫をはじめ、爬虫類や鳥類でもみられる爪の形です。

爪の生え際から、内側に向けてカーブを描く形で伸びていきます。

鉤爪は、地面を走るときにスパイクの役割をするほか、樹上生活を送る動物は爪先をひっかけることで身体を支えやすくし、また狩りをする動物では獲物を仕留めるときの武器として使用します。

蹄は、馬や牛、羊などにみられるもので、速く走ることに特化した構造です。

平爪や鉤爪よりもずっと厚く大きく、指先全体を覆っています。

鉤爪の構造

鉤爪の爪部分は爪甲といい、爪は指の骨の先端にある爪母基という部分で作られます。

平爪の場合は爪母基が指の骨の先で緩いアーチを描いていますが、鉤爪の場合は指先をぐるりと取り囲むように存在しているのが特徴です。

そのため、丸くカーブを描いて爪が伸びてきます。

爪甲の内側には神経や血管が通っていて、その外側を真皮が覆っています。

鉤爪の形は、一枚の紙の両辺を持って、それを丸めてくっつけた形をイメージしてみてください。

紙でイメージしたときに丸めて両辺が合わさる部分を爪底といい、ちょうど爪の先端や裏側にあたります。

爪底は爪甲に比べてやわらかいため、特に爪切りをしたあとは割れやすく、またぺりぺりとはがれやすくなります。

犬の爪の特徴

犬の爪は猫の爪に比べてカーブが緩やかで、分厚く、引っ込めることができないのが特徴です。

これは、犬が歩いたり走ったりするときに身体を支えやすくし、また走るときには地面をしっかりと蹴ることができるための構造です。

黒や白、またそれらが混在したものなどがみられます。

猫の爪に比べると、成長スピードはゆっくりです。

野生では、動物を捕まえたり、押さえつけたりするときにも役立ちますが、仕留める役割はあまり果たしていません。

犬によくみられる穴掘りをするときにも、太くて厚さのある爪が活躍します。

犬だけにある狼爪(ろうそう)

デュークロー(dew claw)とも呼ばれ、前足の指先よりも少し上の離れた部分に生えている爪で、親指の名残といわれています。

活発に活動しているときにはあまり活躍しませんが、長いものを押さえたり、顔をかいたりするときに役立つ爪です。

後ろ足には、生えている犬とそうでない犬がいます。

後ろ足の場合は、前足と違って骨から生えていないため、ブラブラした状態になります。

また、グレートピレニーズやブリアードは、生まれつき狼爪が2本あるのが特徴です。

狼爪の伸び過ぎに注意!

狼爪は、地面と接していないため、削られて短くなるということがほとんどありません。

そのため、ほかの爪に比べて伸びやすく、より丸いカーブを描いています。

伸びすぎた場合には途中で折れたり、内側に伸びてくることによって皮膚を傷つけたりする恐れがあるため、注意しなければなりません。

犬種によって狼爪を切除することがある

犬の血統を守る繁殖指針では、狼爪を残す・残さないが犬種によって明確に定められています。

この繁殖指針は、血統を守るためのほかに、ドッグショーなどの出場資格の基準にもなっています。

そのため、基準に狼爪が適していない場合は、手術によって切除する場合があるのです。

ショードッグの場合は、障害物レース(アジリティ)のような、ショーの内容によってはケガをする恐れがあるためというのも切除の理由としてあげれます。

また、猟犬の場合も、特に後ろ足の狼爪は走っている最中に引っ掛けてけがをする恐れがあるため、あらかじめ切除することが多いのです。

繁殖指針は、国際畜犬連盟に沿った日本ケネルクラブ(JKC)によるものや、アメリカケネルクラブ(AKC)によるものがあり、それぞれ異なる場合があります。

血統を守ることはもちろん大切ですが、人間の都合で爪を切除するのは、動物愛護の観点から推奨できるものとはいえません。

爪を切除するというのは、爪が生えてくる骨の根元から切除することです。

いくら歩いたり走ったりするのに役に立たないからといっても、やはり痛みを伴います。

血統腫でなくても、なかにはぶらぶらと伸びている後ろ足の狼爪が気になる方もいらっしゃるかもしれません。

おうちで飼育するのがメインであれば、無理に切除せずそれらを個性として受け止めてあげることも大切なのではないでしょうか。

猫の爪の特徴

猫の爪は、狩りをするのに特化した形をしています。

引っ込めることができ、犬よりも薄く、鋭いカーブが特徴です。

犬の爪は地面と接することで先が削れて丸くなっていますが、猫の爪の先は尖っていること

も特徴としてあげられます。

爪が伸びることで起こりうるトラブル

爪が伸びすぎると、不必要に物に引っかかったり、犬の場合は歩行の障害になったりします。

伸びすぎた爪が一歩踏み出すたびに地面に当たり、指先が不必要に曲がってしまいます。

人間やほかの動物に予期せぬけがを負わせてしまうこともあるかもしれません。

また、爪が伸びすぎるとその分、折れたり裂けたりしやすくなります。

折れた場所によっては爪の内部の神経や血管が露出することで、痛みや出血の原因になったり、菌が感染して炎症を引き起こす原因になる可能性があるのです。

猫の場合は巻き爪になって、肉球を傷つける恐れがあります。

これらのトラブルを回避するために、適切な爪切りの処置を行いましょう。

犬の爪切りの方法

ご自身で犬の爪をお手入れされるときの方法やポイントをお伝えします。

基本的な体勢

まずは人間が作業を行いやすいよう、犬を仰向けや横向き、うつぶせにしましょう。

立ったまま行うこともできますが、犬が移動しやすく、また犬が逃げようとしているのに足をつかんだままいると、足を捻挫させてしまう可能性があります。

手早く爪切りを行う必要があるため、慣れていない場合はおすすめしません。

爪切りの間に犬が逃げないよう、普段から指先や爪を触られることに慣らしておくのも大切です。

前準備として、爪が見やすい明るさを確保して、爪の間の毛が伸びている場合は見えやすいようにカットしておきましょう。

爪の色ごとの切るときのコツ

犬の爪が白い場合は、爪の内部の神経や血管が通っているクイックの部分が透けて確認しやすくなっています。

クイックの部分を確認して、切り過ぎないように爪を切ります。

黒い爪は、クイックの部分を見ることができません。

そのため、肉球と爪の高さを比較しながら爪切りを行います。

肉球の爪に近い方の高さと、爪先の高さがそろうようにするとよいでしょう。

カットする際は、まずは肉球と平行になるように爪先を切り、その後、カーブの外側部分の先を少しだけ切って先を丸くします。

これは、爪切りをした直後は爪の先が鋭利になって、引っかかりやすくなっているためです。

身体をかくときにひっかき傷の原因にもなるため、忘れずに行いましょう。

犬が嫌がらない場合は、やすりで削ってあげるのもおすすめです。

一度にすべての爪の爪切りを行う必要はありません!

特に爪切りが苦手な犬は、すぐに逃げようとするでしょう。

そのような場合は一度に済ませるのではなく、数日にわけて少しずつ爪切りを行うとよいでしょう。

特に、無理に爪切りを行って苦手意識が強くなってしまうと、指先を少し触るだけでも嫌がるようになってしまいます。

なるべくストレスなく取り組めるようにして、ご自身で難しい場合はプロにお願いするのも一つの方法です。

おすすめ爪切りグッズ

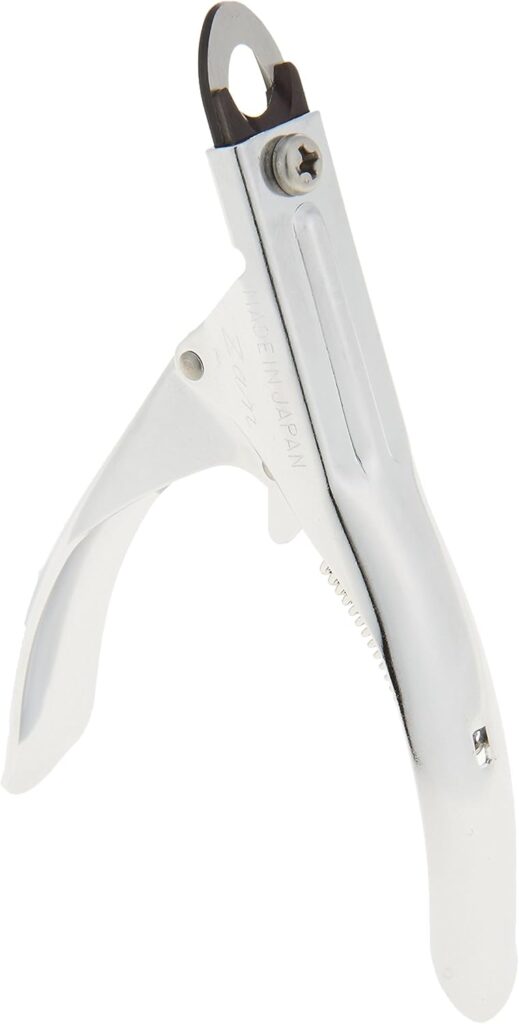

【基本】爪切り(ギロチンタイプ)

犬の爪は巻貝のような形をしているため、人間の爪切りのような形は適していません。

ギロチンタイプの爪切りであれば、全方位から安定した力をかけることができます。

ギロチンタイプは、トリマーが使用するスタンダードな爪切りです。

短期間で素早く切ることができますが、切るときにかなり大きな音がするため、慣れていない場合は嫌がる可能性が高くなります。

爪切りのサイズが小さいとうまく切ることができないため、犬の爪の大きさに合ったものを選びましょう。

Amazon:廣田工具製作所 ペット用つめきり [ZAN] ギロチンタイプ M サイズ

【基本】爪切り(ニッパータイプ)

爪をはさんで切るタイプで、初めての方でも使いやすいでしょう。

爪が伸びすぎていたり、巻き爪になっていたりする犬にもおすすめです。

切るときに大きな音がしないため、犬にとってもストレスが少ない爪切りといえるでしょう。

ギロチンタイプと比べると、切れ味はやや劣ります。

電動爪ヤスリ

爪を切るときの衝撃が苦手な犬におすすめです。

少しずつ爪を削っていくので、切り過ぎる心配もありません。

ただし、商品によってはモーター音が大きなものがあるため、犬を驚かせてしまう可能性があります。

いきなり爪を切るのではなく、音に慣らしてから行うか、もしくはなるべく音が小さなタイプを選びましょう。

静かなタイプであれば、犬がよく眠っている間にこっそり爪をお手入れすることもできます。

Amazon:Flechazo 犬 爪切り 電動 4スピード 【LEDライト付き】

【仕上げ】爪ヤスリ

爪切りの仕上げに使用します。

やさしく削ってあげることで、爪切り後のささくれやケガを予防します。

使用するときに肉球や皮膚にあたってしまうと不快感を伴いますので、爪だけケアできるように気をつけましょう。

Amazon:ペットと飼い主のための日本製爪ヤスリ「dogood」ドッグット

【ベテラン向き?】爪切り(ピコックタイプ)

ギロチンタイプとニッパータイプの中間といえる爪切りで、鋭い切れ味を保ちつつ、巻き爪や硬い爪などにも対応できます。

刃が片方を向いているため、手元が見えにくいのが難点です。

刃は右向きについているため、特に左利きの方にはあまりおすすめできません。

Amazon:廣田工具製作所 爪とぎ ペット用つめ切り ピコックタイプ

切り過ぎて出血してしまった場合には

もしも切り過ぎて出血してしまった場合は、ティッシュやコットン、清潔なガーゼなどで圧迫して止血し、症状がひどいような場合や心配な場合は動物病院で診察してもらいましょう。

心配な場合は、市販の止血剤をあらかじめ用意しておくこともできます。

猫の爪切りの方法

猫の爪のお手入れをする際も、まずは猫が動かないように保定します。

大きめのバスタオルで包むか、洗濯ネットに入れるとよいでしょう。

猫の爪は普段は指の間にしまわれているため、爪先を出す必要があります。

爪を切りたい指を軽く押さえて、肉球側からやさしく押してあげると、爪が出てきます。

強い力で押し出すと猫が嫌がってしまうため、注意しましょう。

犬と同様にクイックの部分を確認して、爪先を2~3mm程度切ります。

切りすぎると出血することがあるため、少しずつ確認しながら行いましょう。

爪切りが完了したあとはおやつをあげたり、よく褒めたりしてあげてください。

猫の爪切り

猫の爪は犬と比べると薄くてやわらかいのですが、専用の爪切りを用意しましょう。

犬と同様に、ギロチンタイプやニッパータイプがあります。

臆病な猫に爪切りをする場合や爪切りに慣れていない方が行われる場合は、ハサミのように使えるニッパータイプがおすすめです。

Amazon:猫壱(necoichi) ストレスなくスパッと切れる猫用爪切り 合金鋼 日本製

爪とぎは必要?

猫が爪とぎをすることで、古い爪をはがして爪先を整えることができます。

また、爪とぎには以下のような役割もあります。

- ストレス発散

- マーキング

- 遊んでほしい合図

猫にとって愛用の爪とぎがあると、壁や木製の家具などに向かって爪とぎをすることが少なくなるでしょう。

爪を健康に保つためにも、ぜひ用意してあげてください。

段ボールを利用した爪とぎや、麻縄を巻き付けたタイプのものがおすすめです。

一ヶ所だけでなく、よく利用する部屋があれば部屋ごとなど、複数ヶ所に設置してあげるとよいでしょう。

猫の爪除去手術を考える

猫の爪を生えてこなくする爪除去手術(抜爪手術)をご存じでしょうか?

猫の爪除去手術は、犬の狼爪の除爪とは異なり、前足の爪すべてを生えてこないようにする手術です。

日本ではあまり行われていませんが、欧米では広く行われてきた手術です。

一般的に、猫の指先の骨(第三指骨)を切除することで、爪自体が生えてこないようにさせます。

また近年では、レーザーで爪を生えてこないようにする方法も出てきました。

猫にとって身体への負担が少ないのはレーザー治療ですが、費用はより高額になります。

爪除去手術は後ろ足には行わず、前足のみに実施するのが一般的です。

参考:J-STAGE|日本獣医師会雑誌|昭和52年度 日本臨床獣医学会講演要旨 p98

猫の爪除去手術は、猫が凶暴な場合に人や一緒に飼育している動物を傷つけないように、また爪とぎで家の中の壁や家具を傷つけないようにというのが、行われているおもな目的です。

また、脳の障害などで猫が自分の行動を制御できず、自分を傷つけてしまうのを避ける場合にも行われます。

猫の爪除去手術は、安易に行うべきものではないと考えます。

一般的な手法は、人間でいえば指先を切り落とされるようなものです。

日常生活に不便をもたらすだけでなく、ひどい痛みが伴うことは想像に難くないでしょう。

猫にとって爪を使用して狩りをすることや爪とぎをすることは、本能的なことです。

手術を受けさせる人間側のメリットはあるでしょうが、猫からすれば大きな迷惑といえます。

爪を除去することでかえってストレスが発生して問題行動を引き起こしたり、元気がなくなったりする可能性があります。

身体のバランスを取っている指先が失われることで運動能力が著しく落ちて、うまく歩けなくなったり、手術によって合併症が引き起こされないとも限りません。

猫が外に散歩に出ること自体が危険な行為になります。

ほかの猫に遭遇してケンカになったときに武器がなく、速く走ることもできなくなるからです。

欧米の一部の国では、猫の爪除去手術は虐待にあたるとして禁止されています。

また、ブラジルやイスラエルでも法律で禁止されていたり、アメリカやオーストラリア、カナダなどでは州単位で禁止されています。

しかし、日本では猫の爪除去手術については規制がありません。

人間側のメリットを優先して行うべきではない手術であることを覚えておいてください。

まとめ

犬や猫の爪のお手入れは、ペットとして生活する彼らが快適に生きるために欠かせないもので、飼い主が行うべき義務の一つといえます。

定期的なケアを欠かさず、すこやかに生活できるようサポートしてあげましょう。

そのためには、普段から指先や爪を触ることに慣れさせておくこと、ペットの爪に合った適切な道具をそろえることが大切です。

ご自身でのケアが難しい場合は、無理をせずトリマーや獣医師といったプロにお願いしましょう。

爪のケアを嫌がるからといって、くれぐれも放置は厳禁です。

今回ご紹介した爪切りグッズやケア用品、方法を、大切なペットの爪のお手入れにぜひ役立ててみてください。